SM1P���������v�̐����

SM1P�͕��������v���j�b�gWM5�ƁA�d�����M�����[�^�[���(WM5-P)��RS232C�C���^�[�t�F�[�X���(WM4-232)��g�ݍ��킹�Đ��삵�܂��B

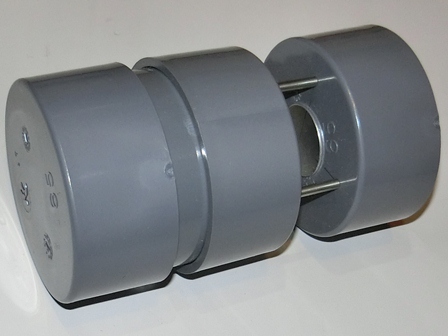

WM5�̓d�q��H��͑g�������ς݂ŁA���H���K�v�ȉ��r�p�C�v�����H�A�g�ݗ��čς݂ł��B

���������v���j�b�g���|�[���Ɏ��t���邽�߂̃p�C�v�Ȃǂ̉����\���͕ʓr�w������ёg�ݗ��Ă�K�v������܂��B

SM1P����ɗp���镗�������v���j�b�g�ƃv�����g��L�b�g

|

���������v���j�b�g�@WM5 �g�������ς݂ł� |

|

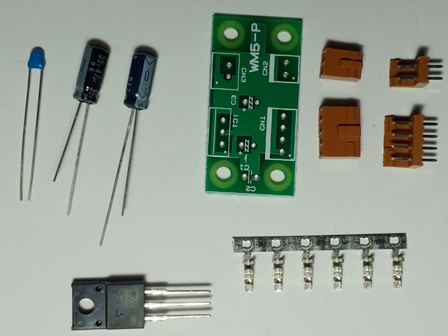

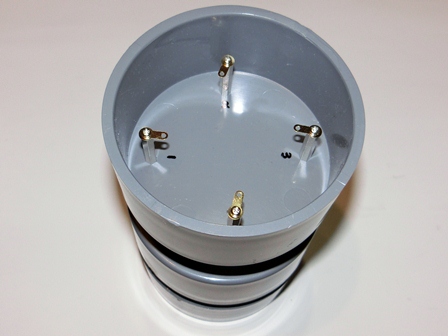

�d�����M�����[�^�[�L�b�g�@WM5-P ���i���͂t�����đg�ݗ��Ă܂��B��t���p�̃l�W���̓�3�ł��B |

|

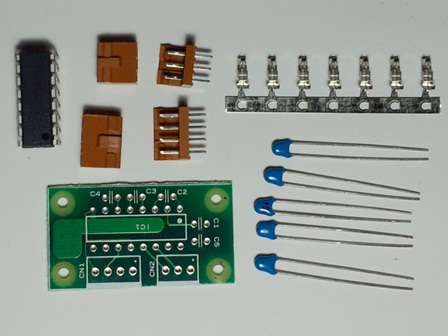

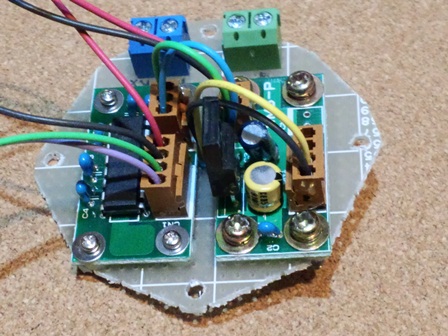

RS232C�C���^�[�t�F�[�X�L�b�g�@WM4-232 ���i���͂t�����đg�ݗ��Ă܂��B��t���p�̃l�W���̓�2�ł��B |

��L�ȊO�ɒ��B���K�v�ȕ��i�����@�͉��L�̐���菇���Q�l�ɂ��Ă��������B

�L�b�g�Ɋ܂܂�Ȃ����i�̈ꕔ�̓��X�g�̉E��( )�Ŏ��삵�����̒��B����Q�l�̂��ߏ����Ă���܂��B

����菇

|

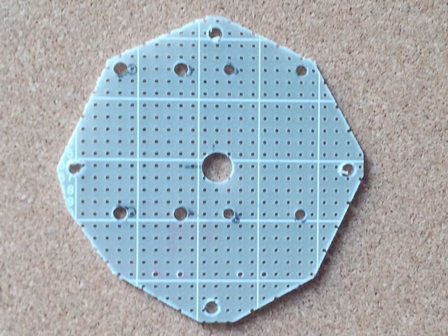

���������vWM5���t���ɂ����4�̋����X�y�[�T�[�����t�����Ă��āA���ꂼ��S1,S2,S3,S4�̋L�����L���Ă���܂��B S1,S3��GND�����5V�d���ŁAS2,S4��TTL���x����RXin,TXout�ł��B �p�\�R�����̃z�X�g�@��Ƃ̔z�����Z����5V�}5%�̓d���������ł��ATTL���x���̃C���^�[�t�F�[�X���ł���ꍇ��WM5-P���WM4-232��̐ڑ����Ȃ����Ƃ��ł��܂��B�iSM1�z���}�Q�Ɓj |

|

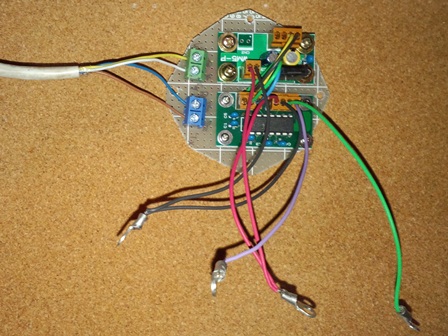

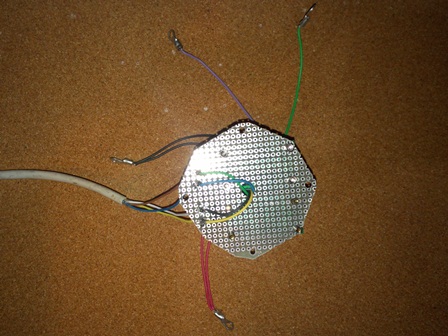

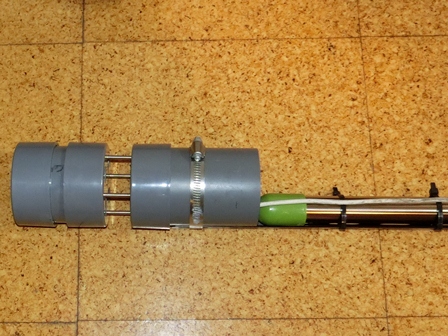

���������v�ƃz�X�g�@��Ƃ̔z���������Ȃ�ꍇ�́A�d�����M�����[�^��WM5-P���RS232C�C���^�[�t�F�[�X��WM4-232��������v�ƃz�X�g�@��Ƃ̊Ԃɓ����K�v������܂��B WM5-P���WM4-232��̎��t���̓��[�U�[���ōH�v���Ă��������B �ʐ^�̗�ł́A���j�o�[�T��������r�ǂ̓����ɔ[�܂�悤�ɃJ�b�g���ēd�����M�����[�^�[���WM4-232������t���A����ɃP�[�u���̒��E���e�ՂƂȂ�悤�Ƀ^�[�~�i���u���b�N�����t���Ă��܂��B �L�b�g�ȊO�̂��� ���j�o�[�T����� �^�[�~�i���u���b�N�@�i�H���d�q�ʏ��j ���t���l�W �v�����g��ƃ��j�o�[�T����̊Ԃ̃X�y�[�T�[ |

|

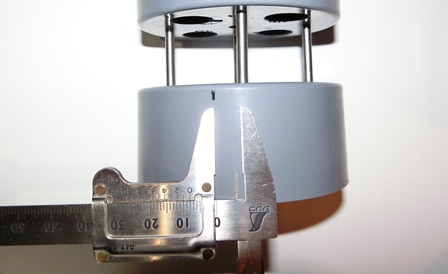

����WM5-P���WM4-232������t����O�̃��j�o�[�T����ł��B ���p�`�ɃJ�b�g���悤�Ƃ����̂ł����A�K���ɂ����������Ă��邤���ɂ��тɂȂ��Ă��܂��܂����B �X�y�[�T�[�̈ʒu�ɍ����悤�Ƀl�W�����J���A����ɓd�����M�����[�^�[���RS232C��̎��t���p�̌����J���Ă˂��~�߂��Ă��܂��B WM5-P��̃l�W����3mm�AWM4-232��̃l�W����2�o�ƌ��a���Ⴂ�܂��̂ł����ӂ��������B�܂��A���j�o�[�T����ɂ˂��~�߂���Ƃ��ɁA�X�y�[�T�[����ꂸ�ɂ˂��~�߂���Ɗ������邱�Ƃ������ ���B �^�̌��̓R�l�N�^�[����̔z�������j�o�[�T����̉��ɒʂ����߂̂��̂ŁA�z���̓^�[�~�i���u���b�N�̒[�q�ɂ͂t�����܂��B |

|

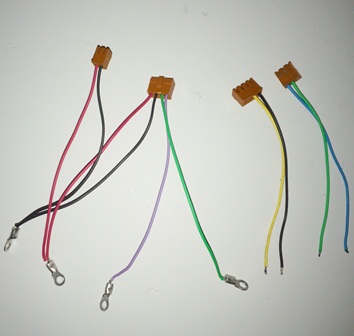

IL-G�R�l�N�^�[�̃R���^�N�g�Ƀ��[�h�����������ăR�l�N�^�[���T�u�A�b�V�[���܂��B WM5-P���IL-G-4�R�l�N�^�̓�̃s����WM4-232���IL-G-3�R�l�N�^�̈�̃s���͎g���Ȃ��̂Ńs����}�����Ă��܂���B ���[�h����AWG24���K�����܂��B�܂��A�����͐�p�̍H����g��Ȃ��Ɠ���ł��B �ʐ^�̗�ł́AENGINEER���̐��������y���`PA-20��IL-G�R�l�N�^�[�̃R���^�N�g���������Ă��܂��B �ی��̈����[�q�̈����͑�G�c�ł悢�̂ŁA���ʂ̃y���`�ň������܂����B �L�b�g�ȊO�̂��� AWG24���[�h���@10�{�@�i�H���d�q�ʏ��j ���������y���`�@�iMONOTARO�j �����[�q(R1.25-2) 4�� |

|

�R�l�N�^�[�����������l�q�B�i�\�j |

|

�R�l�N�^�[����̔z�����^�[�~�i���u���b�N�ɂ͂t�������l�q�B�i���j |

|

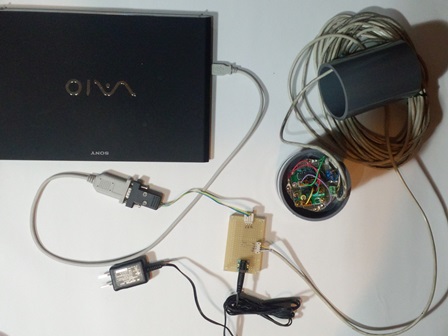

���������v�ƃp�\�R�����̃z�X�g�@����q�����߂̓d���P�[�u����RS232C�̐ڑ��P�[�u���̓��[�U�[���ŕʓr�p�ӂ���K�v������܂��B ���̎ʐ^�̗�ł�10m��4�c�C���^�[�z���P�[�u���ŁA�d����GND��RS232C��GND�͋��ʂɂ��Ĕz�����܂����B �C���^�[�z���P�[�u���́A���Ɉ�������ꂽ�Ƃ��Ƀ^�[�~�i���u���b�N�ɒ��ڕ��ׂ�������Ȃ��悤�A�X�y�[�T�[���ЂƂ܂�肳���Ă��܂��B �܂��A���������v���|�[���Ɏ��t���₷�����邽�߁A20�p�قǂ̒����ɃJ�b�g�������r�ǂ�ʂ��Đڑ����Ă��܂��B �Ăьa65��VP�ǂ܂���VU�ǂ��K�����A�z�[���Z���^�[�Ȃǂōw�����邱�Ƃ��ł��܂��B �L�b�g�ȊO�̂��� �C���^�[�z���P�[�u���@�i�J�C���Y�z�[���j �������r�ǁ@�i�J�C���Y�z�[���j |

|

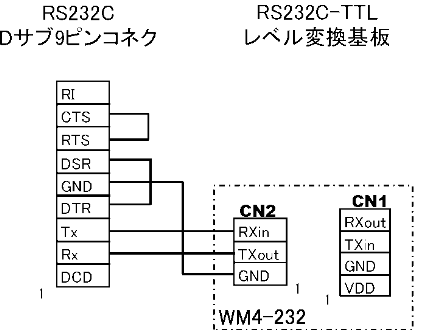

�V���A���ʐM�͂RWire�����ł��̂ŁARS232C�R�l�N�^�[�̔z���͐}�̂悤�ɔz�����Ă��������B �܂��A�S�̂̔z����SM1P�z���}���Q�l�ɂ��Ă��������B |

|

�����z���̂��߂ɓd���d�����ቺ���Ă��܂����A���߂̓d�����������ēd�����M�����[�^�[��5V�Ɉ��艻����d�g�݂ł��B�����d���̓R���f���T�̑ψ���10V�ł��̂ŁA9V�܂ł�����Ƃ��Ă��������B ���̗�ł�6V�̃X�C�b�`���OAC�A�_�v�^�[����d�����������Ă��܂��B �����d���������ꍇ�̓��M�����[�^�[���M���Ȃ�܂��̂ŁA���M���K�v�ɂȂ邩������܂���B �ŋ߂̃p�\�R����RS232C�R�l�N�^������Ă��Ȃ��̂ŁAUSB-RS232C�ϊ��P�[�u����p���ăp�\�R���Ɛڑ����܂� ���B �L�b�g�ȊO�̂��� �X�C�b�`���OAC�A�_�v�^�[�@�i�H���d�q�ʏ��j DC�W���b�N�@�i�H���d�q�ʏ��j �C���^�[�z���P�[�u���Ɏ��t����4�s���R�l�N�^ USB-RS232C�ϊ��P�[�u���@�i�H���d�q�ʏ��j D�T�u9�s���R�l�N�^�[�@�iRS�R���|�[�l���c�j 3�s���R�l�N�^�[ D�T�u9�s���R�l�N�^�[��3�s���R�l�N�^�[�̊Ԃ̔z�� DC�W���b�N�A4,3�s���R�l�N�^�[�p�̃��j�o�[�T����@�i�H���d�q�ʏ��j |

|

���������v��ݒu����Ƃ��ɖk�̕��p�����킹�₷���悤�Ɉ��t���܂��B �戵�������̐}�̂悤�ɁA�k�̕��p�͕��������v�̒��S���猩�ăX�y�[�T�[S3����S2�̕���11.25�x������ʒu�ł����A�p�x�ň��t����ʒu�����߂�͓̂���̂�S3�̈ʒu����S2�̕���8mm���ꂽ�ꏊ�Ɉ��t����Ƃ��Ղ��ł��傤�B |

|

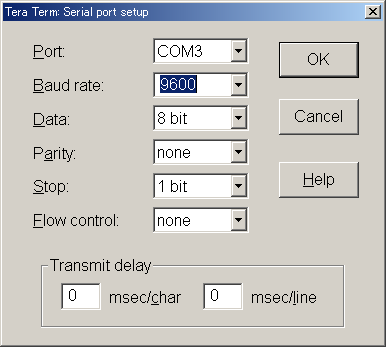

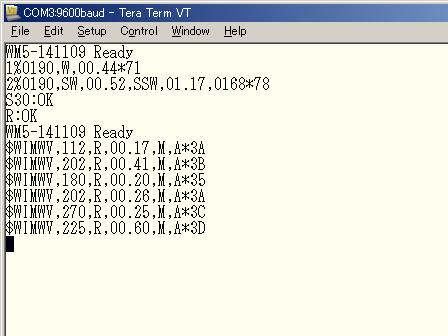

�p�\�R���ɐڑ��ł�����ʐM���e�X�g���܂��B ���̗�ł̓^�[�~�i���ʐM�\�t�g��Tera Term���g���Ă��܂��B �����ݒ�ł�9600bps�R�}���h�����X�|���X���[�h�ł��̂ŁATera Term�����̂悤�ɏ����ݒ肵�܂��B |

|

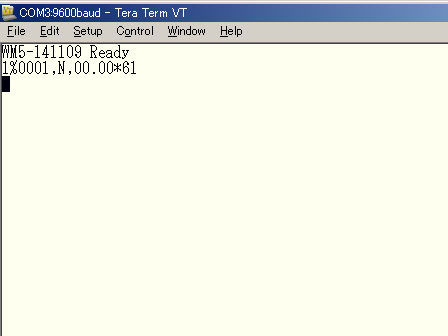

1���^�C�v����Ƃ��̂Ƃ��̏u�ԕ���������Ԃ��Ă��܂��B |

|

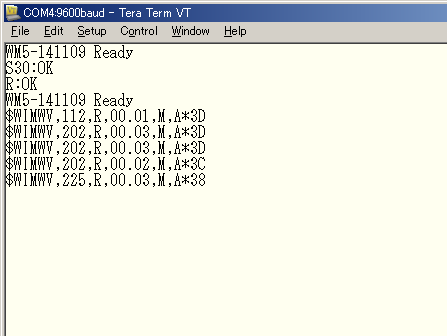

S30�ƃ^�C�v�����9600bps�̂܂�NMEA�ʐM���[�h�ɂȂ�܂����A���Z�b�g����܂ł͔��f����܂���B ������R���^�C�v����ƕ��������v�����X�^�[�g����NMEA�Z���e���X��3�b�����ɑ��M���Ă���悤�ɂȂ�܂��B �A���t�@�x�b�g�̑啶������������ʂ��܂��̂ŁACapsLock���đ啶���œ��͂��Ă��������B ���̃R�}���h�����X�|���X���[�h�ɖ߂��ɂ�S34R�ƃ^�C�v���܂��B �^�C�v���Ă���r����NMEA�Z���e���X�����Ă��܂��Ă��A���܂킸�^�C�v������������ƃR�}���h���ă��X�^�[�g���Ă���܂��B |

|

�S�̂̑g�ݗ��Ă��I������玎�^�]���Ă��������B ���������v�{�̂̋߂��ɕ���u�����A�O����̕�������Ȃ��悤�ɒ��ߐ��������Ŗ������̕����𑪒肵�܂��B �G�A�R���Ȃǂ̕�������Ȃ��悤�Ɏg�p������Ă��������B ���������v�{�̂͑g�ݗ��Ē����ς݂ŃL�����u���[�V�������ς�ł��܂����A�����Ȃ̂ɏu�ԕ�����0.3m����悤�ȏꍇ�̓L�����u���[�V�����������Ă��������B �p�\�R�����畗����ǂݎ��菇�ƃL�����u���[�V�����̎菇��WM5�戵�����������Q�Ƃ��������B |

|

���������Ă���Ƃ��̃e�X�g�́A������Ƃ��������ςł����h���C���[�ŗ╗�ĂĂ݂Ă��������B �����͓��ĂȂ��悤�ɂ��Ă��������B����������������ł��Ȃ������łȂ��A�̏�̌����ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B |

|

�p�ӂ��Ă��������r�ǂ�����VU�L���b�v�ɛƂߍ��݁AL�A���O���ɋ����o���h�ŌŒ肵�A�����L�A���O���������|�[���̕������Ƃ̐�[�ɃC���V�����b�N�^�C�Ŕ���t���ČŒ肵�܂����B �C���V�����b�N�^�C�͎����Ȃ̂Œ����Ԃ̌Œ�ɂ͌����܂���B�S�������o���h���g�������������Ǝv���܂��B �L�b�g�ȊO�̂��� �C���V�����b�N�^�C�@�i�J�C���Y�z�[���j �����o���h�@�i�W���C�t���{�c�j �����|�[�� |

|

���������v�{�̂ɕt�����k�}�[�N�Ƀ|�[���̎��t���ʒu�����킹�Đݒu���ʂ����߂₷���悤�ɂ��܂����B |

|

�x�����_���牮���̏�ɏo��悤�ɗ��ĂĂ݂܂����B |

|

�C���^�[�z���P�[�u���������Ɉ�����Ńp�\�R���ɐڑ����܂����B 1���^�C�v����x�Ɍ��ݕ���������\���ł��܂��B �܂��A2���^�C�v����ƍŐV��2���ԕ��ϕ��������ƍő�u�ԕ���������\�����܂��B ���̉�ʂł́A1��2���^�C�v������ANMEA���[�h�ɐ�ւ��ĘA�����ďu�ԕ����������擾���Ă݂܂����B �u�ԕ��������̑����3�b���Ȃ̂ŁA3�b�����ɑ����Ă��܂��B�܂��ANMEA�t�H�[�}�b�g�ɍ��킹�邽�߂ɕ������p�x�\�L�ɂȂ��Ă��܂��B |

|

��J�̓��ɒ����g�M���̓����O�ꂪ�N���Đ������v���ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂ŁA�ǂ̂悤�ɕs����������邩���ׂ邽�߂ɂ������������v�������A�V�����[�𗁂т���������s���܂����B �����̌��ʁA���H�̒��˕Ԃ肪�Z���T�[�����璆�ɔ�э���Œ����g�g�����X�f���[�T�[�ɕt�������ꍇ�������邱�Ƃ��킩��܂����B ���i�Ƃ��Ėh�H���̂Ȃ��J���^�g�����X�f���[�T�[���̗p���ĂȂ��h�H�����m�ۂ��邽�߂Ɍ��݂̂悤�ȍ\���ɂ��Ă���̂ł����A���S�Ȗh�H�����m�ۂ���͓̂���悤�ł��B �Z���T�[�������̂�҂��Ă���ċN������Ή���̂ŁA�J���̒��˕Ԃ�ɂ�鐅�G��Ńg�����X�f���[�T�[���������Ɍ̏Ⴗ�邱�Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��悤�ł����A���i�̎����ɂ͉e�������肻���ȋC�����܂��B |