TM1���u�ݒu�^���������v�̐����

TM1�͕��������v���j�b�gWM5�ƁA�d��������(WM4-C)�A�g�����V�[�o�C���^�[�t�F�[�X���(WM5-M&WM5-T)��g�ݍ��킹���d�q��H�ɁA���菬�d�̓g�����V�[�o�[�Ƒ��z�d�r�p�l���A�~�d�r��g�ݍ��킹�����S�����^�̕��������v�ŁA�����I�ɕ����������������M���܂��B

���z�d�r�p�l���ƒ~�d�r�̗e�ʂ����܂�傫���Ȃ��̂ŁA�����������Ĕ��d���n�܂�ƋN�����A�������ĈÂ��Ȃ�ƒ�~����悤�ɂȂ��Ă��܂��B�~�d�r�͉_��؉A�ňꎞ�I�ɔ��d�ʂ��ቺ���Ă��p�����삳���邽�߂̕⏕�I�ȓd���ł��B

TM1����ɗp���镗�������v���j�b�g�Ɖ�H���

|

���������v���j�b�g�@WM5 |

|

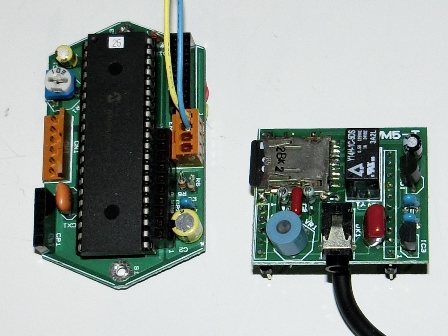

�g�����V�[�o�C���^�[�t�F�[�X��� WM5-M&WM5-T WM5���畗�������f�[�^�[��Ǎ��ދ@�\�Ɠd��������WM4-C���R���g���[������@�\�A�g�����V�[�o�[�̓d����PTT���R���g���[�����ă������J�[�h�ɘ^�������������Đ�����@�\���}�C�R���Ƀv���O��������Ă��܂��B �v�����g��̔z�����Ȃ��Ǝg���Ȃ����߁A�̔��͌����킹�Ă��܂��B |

|

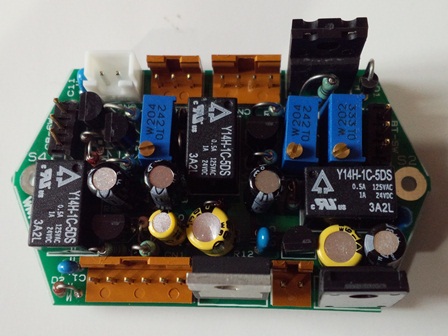

�d�������@WM4-C ���z�d�r�̔��d�d�����d�������Ē~�d�r�ɏ[�d����@�\��WM5�ƃg�����V�[�o�[�C���^�[�t�F�[�X��ɓd������������@�\�A���z�d�r�ƒ~�d�r�̓d�������j�^�����O����@�\�Ȃǂ�����Ă��܂��B WM5-M�Ƒg�ݍ��킹�Ȃ���Ύg���Ȃ����߁A�̔��͌����킹�Ă��܂��B |

����菇

|

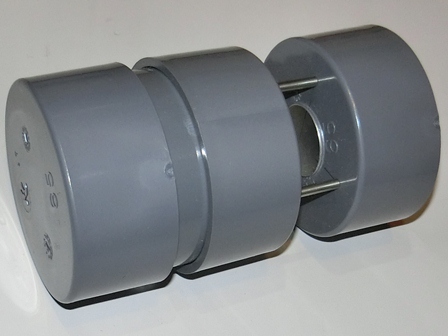

WM5��VU�L���b�v���O���āA�Ăьa65��TS�L���b�v�ɕt���ւ��܂����B |

|

TM1�͑S�̂̃T�C�Y���傫���Ȃ�̂ŁA�������̕����������������ȁ[�A�Ǝv���������ő��ɈӖ��͂���܂���B |

|

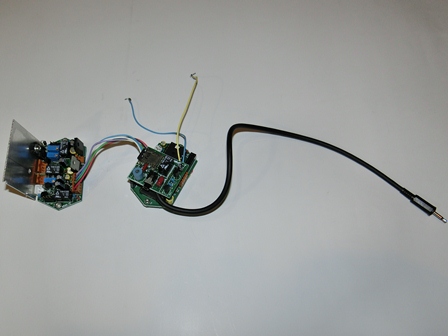

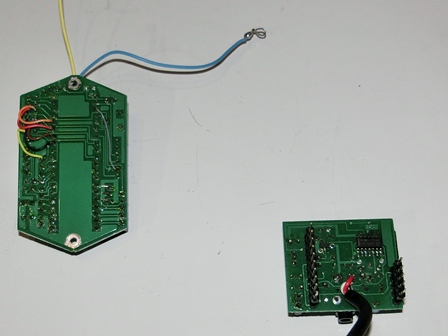

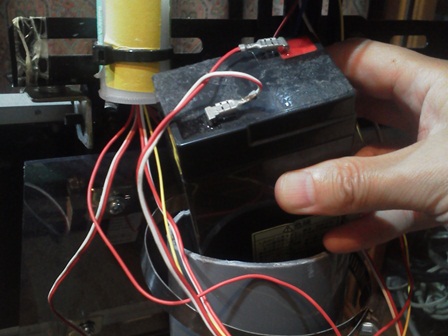

�P�[�u���A�b�V�[�̍ς�WM4-C, WM5-M, WM5-T��ł��B WM5-T���WM5-M��̏�ɋT�̎q�̂悤�ɏ�����`�ł��B |

|

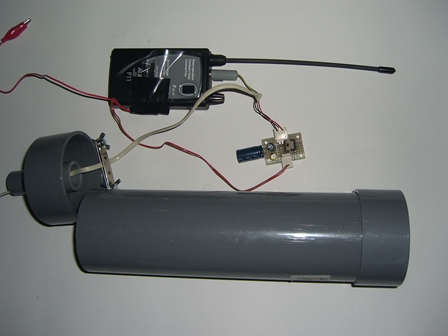

WM5-M���WM5-T����Ђ�����Ԃ����ʐ^�ł��B WM5-M��͉��������z���̎蒼���������Ă��܂��B WM5-T��͔z���̒����͂Ȃ��̂ł����A���r�p�C�v�ɓ���Ă݂���s���W���b�N�R�l�N�^�̌����p�C�v�̕ǂ̊ԋ߂ɂȂ��Ă��܂��A�W���b�N���}���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂Œ��ɂ͂t�����Ă���܂��B |

|

WM4-C���X�y�[�T�[�d�ɂɂ���ɃX�y�[�T�[���g���ăl�W�~�߂����Ƃ���ł��B ���M�����[�^�[�ɕ��M��t����K�v������܂����A�����i�̕��M�ʼn��r�p�C�v�Ɏ��߂�͓̂���̂ŁA1mm���̃A���~����č��܂����B |

|

WM4-C���~�߂��X�y�[�T�[�ɂ����WM5-M����l�W�~�߂���2�K���Ăɂ��܂��B WM5-T�������Ă���̂ŁA�S�̂Ƃ��Ă�3�K���Ăł��B |

|

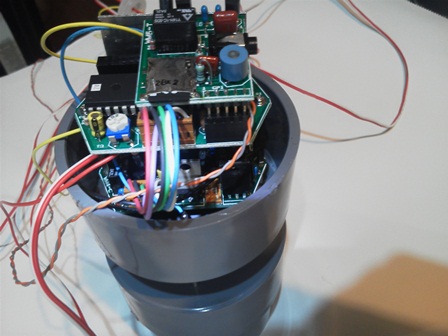

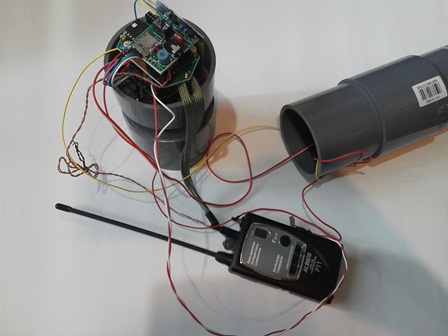

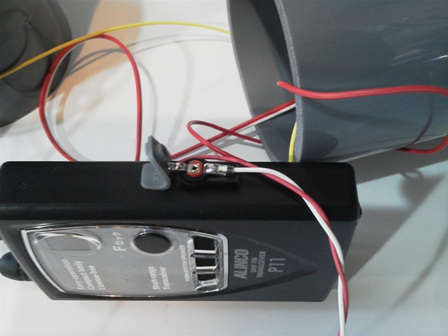

���菬�d�̓g�����V�[�o�[�̓d���W���b�N�ƃ}�C�N�W���b�N�ɔz�����ăg�����V�[�o�[�̃X�g���b�v���X�y�[�T�[�Ɏ�t���܂��B �E���ɉ��P�[�X�ƂȂ鉖�r�p�C�v�������Ă��܂��B�@�g�����V�[�o�[���[�܂�̂ł��Ȃ蒷���K�v������܂��B ��̎ʐ^�Ƃ͕ʂɑg�ݗ��Ă����̂Ȃ̂Ń}�C�N�W���b�N�ւ̔z�����V�[���h���łȂ��Q����ɂȂ��Ă��܂����A���͓������̂ł��B ���̃g�����V�[�o�[���������r�p�C�v�̒��ɂ��K�������āA�ʐ^�ł͋t���ɂȂ��Ă���WM5�𗧂Ăɂ��ĉ��r�p�C�v�ɍ������߂Α��M�@�\�t���̕��������v�ɂȂ�܂��B �g�����V�[�o�[�̓p�C�v�̒��łԂ牺�������悤�Ȍ`�Ŕ[�܂��Ă��܂��B���r�p�C�v�̉��[�͕����ʂ蓛�����ɂȂ��Ă��āA�g�����V�[�o�[�̒ꂩ��5�p���炢�̗]�T��݂��Ă���܂��B ���菬�d�̓g�����V�[�o�[�@ALINCO�@DJ-P11 |

|

�̗p�����g�����V�[�o�[�ł́A�d���W���b�N�����ɔ�яo���̂ʼn��r�p�C�v�ɓ��肫��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��A�d���W���b�N�̃P�[�X���O�����Ƃł��肬��[�܂��Ă���܂����B |

|

���M�@�\�t�����������v��L�A���O���ō�������g�݂ɋ����o���h�Ŏ�t���A�Ăьa100�̉��r�p�C�v�ō�����d�r�P�[�X�����t���܂��B ����ɁA���r�p�C�v�ō�����d�r�P�[�X�̉����̃L���b�v�������ēd�r���E�����邱�Ƃ�h�~����ړI�ŁA�����L���b�v�͉��r�p�C�v�Ƀ{���g�ŗ��߂Ă���܂��B ���̕��Ɏ��[�O�̃o�b�e���[�������܂��B�܂��A���������v�̍��Ƀt�B�����P�[�X�ō�����h�H�{�b�N�X���C���V�����b�N�^�C�Ŏ��t�����Ă��܂��B |

|

�d�r�P�[�X�Ƀo�b�e���[�����[���܂��B �o�b�e���[����̔z���͓d�r�P�[�X�̉��ɋ�����������o�����ƂŖh�H�����ێ����܂��B 6V���d�r�@WP4-6�@�i�H���d�q�ʏ��j |

|

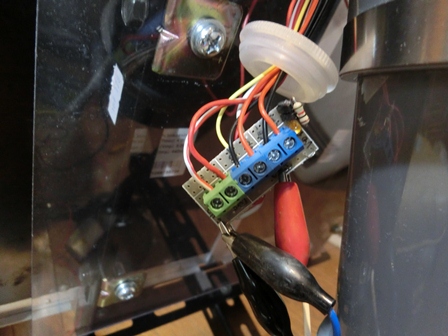

�h�H�{�b�N�X�̊W���O���ƁA���z�d�r�ƒ~�d�r����̔z���𒆌p���Ă���^�[�~�i���[�q��VDD���j�^�p��LED���ڂ�����������Ă��܂��B �������邱�ƂŁA���S�ɃZ�b�g�A�b�v������Ԃő��z�d�r��~�d�r�̔z�����O���ē���`�F�b�N���邱�Ƃ��ł��܂��B �`�F�b�N���ς��R���O�����Ƃ�LED�ʂɌ��点�Ȃ��悤�ɂȂ��Ă��܂��B �z���͊W�̐^�Ɍ����J���Ēʂ��A�t���Ɏ��t���邱�ƂŖh�H�����ێ����܂��B |

|

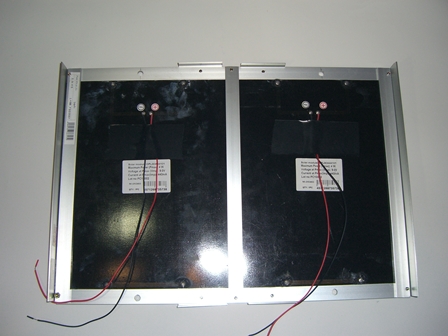

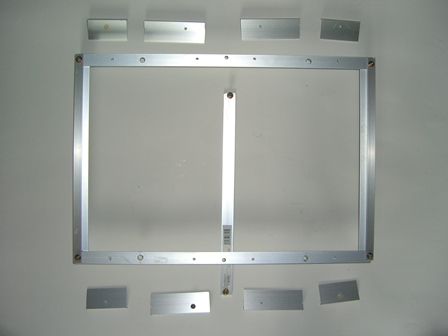

��̎ʐ^�ł͂��łɑ��z�d�r�p�l�����g�݂����Ă��܂����A�w���������z�d�r�̓p�l�������Ȃ̂Ńt���[���͌��ޗp�̃A���~�t���[�����g���Ď�t���p�̃t���[�������삵�܂����B ���̓t���[���ɑ��z�d�r�p�l�������t������Ԃ̕\���ł��B ���z�d�r�p�l��1���ł͗e�ʂ��s������Ǝv��ꂽ�̂ŁA�������̂�2������Őڑ����Ă��܂��B ���z�d�r�p�l���@OPL90A44101�@2���@�i�H���d�q�ʏ��j |

|

�����̎ʐ^�ł��B |

|

�t���[���̕����ʐ^�ł��B ��̎ʐ^�̏�Ԃɑ��āA�p�l���̕\�����~�߂鏬����L�^�̃A���~���ނ�4�lj����܂����B |

|

�k�A���O���ō�������g�݂ɁB���M�@�\�t�����������v�A�d�r�{�b�N�X�A���z�d�r�p�l����g�ݕt���Đݒu�ꏊ�ɃX�^���o�C�����Ƃ���ł��B �ߑO�Ǝߌ�납��B�����ʐ^����ׂĂ���܂��B |

|

���g�݂����䂩��͂����āA���炩���ߗp�ӂ����S�p�C�v�̐�Ɏ��t���܂����B �S�p�C�v�̉��̕��͍Y�ł������y��Ɏ��݃N�����v�ŗ��߂Ă���̂ŁA��������u�G�C���I�v�ƈ�C�ɗ����グ�܂��B �����グ���Ƃ��k�̕��ʂ������悤�ɓS�p�C�v�ւ̎�t�������Ă����K�v������܂��B |

|

�����グ��ɉ����猩�グ���ʐ^�ł��B ���z�d�r�p�l���̗����������Ă��܂��B ���z�d�r�p�l���̌��ɁA����ɓ����ȉ��r�����t���Ă���܂����A����͋����̎��ɑ��z�d�r�p�l�������������Ă��܂��̂�h�����߂̖h���ł��B 2������2���ԕ��ϕ��������ƍő�u�ԕ��������������������Ă��܂����A������DTMF�g�[�������l�f�[�^�[�Ƃ��čĐ����Ă��܂��B |

| �������������K�C�h�̗l�q��^�悵�Ă݂܂����B �����K�C�h����M���Ă��閳���@�̉��̕��ɖ������M���Ă��镗�������v���������f���Ă��܂��B |

|

|

�p���O���C�_�[�X�N�[���̉��ɗ��Ă��|�[���̐�Ɏ�M�p�̃g�����V�[�o�[�����t���܂����B DTMF�g�[������M���ăX�N�[���̌������Ɉ������݁A�C���^�[�l�b�g�ɐڑ����ĕ��������f�[�^�[��z�M���Ă��܂��B �c�O�Ȃ���e�C�N�I�t����X�N�[���܂ł̋����������Č��ʂ��������Ă��Ȃ����߁A�d�g���͂�����͂��Ȃ������肵�Ă��܂��B���̂��ߌ����������A�������M�ł��Ȃ��悤�Ȃ��Ƃ�����܂��B |

|

�|�[���Ɏ��t����O�̎�M�p�g�����V�[�o�[�ł��B �^�ɏ����������Ă���͓̂d�����M�����[�^�̊�ł��B �����C���^�[�z���P�[�u�����g���ēd�����������邽�߁A���������d���𑗂��Ď�M�@�P�[�X�̒��Ń��M�����[�g���Ă��܂��B ��M�p�g�����V�[�o�[�����r�p�C�v�ō�����h�H�P�[�X�̒��ɔ[�߂Ă��܂��B |

|

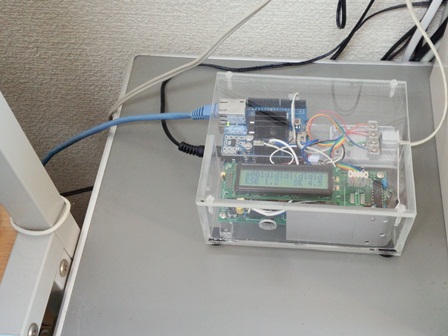

��M�p�g�����V�[�o�[���特���M�����Č��̕��������f�[�^�[���Č����鑕�u�ł��B �A�N������\�荇�킹�č�����萻�̃P�[�X�ɓ���Ă���܂��B �̐��삵���Վ��ݒu�^�����������M�@�̃}�C�R����̗]�����������DTMF�f�R�[�_�[IC��lj����A�����Arduino uno��Ethernet shield���ڂ���LAN�ɐڑ����܂����B LCD�p�l���Ɏ�M��������������\�����A�����LAN�P�[�u����ʂ��ĕ������������l�b�g��ɃA�b�v���[�h���Ă��܂��B |

|

��p�@��TM2�̓o�b�e���[���^�̂��̂ɕύX���A�o�b�e���[���C���ʼn^�p����悤�ɂȂ��Ă��܂��B ���Ƃ̏��Ȃ�������[���ł��^�p�ł��܂����A�_���������߂ɋN�����Ȃ��Ƃ������Ƃ��Ȃ��Ȃ�܂����B �^�C�}�[�ŋN�������Ɖғ����Ԃ�ݒ�ł��܂��B ���12���Ԃʼn^�p�����ꍇ�A���z�d�r�̔��d���Ȃ��Ă��d�r�����^���̏�Ԃ���O���قǂ͉ғ��ł��܂����A�������d�r����ɂȂ��Ă��܂��Ήғ��ł��Ȃ��Ȃ�܂��B �~�J���ȂǂʼnJ��܂�̓��������Ɖғ����~���Ă��܂��̂ŁA�e�X�g�T�C�g�ł͓d�r�d�����Ď����āA�d�����ቺ���Ă�����\���d�r�ƌ�������悤�ɂ��Ă��܂��B �d�r�d���͕����������Ɠ��l�Ƀl�b�g����`�F�b�N�ł��܂��B |